L'Europa era già in guerra dal settembre 1914 e in Italia le varie fazioni lottavano

chi per intervenire chi per starsene fuori. Alla fine vinsero gli urlatori, i peggiori,

e l'Italia il 24 maggio 1915 entrò in guerra. Il confine con l'Impero era lontano almeno 150 km,

San Donà era tranquilla.

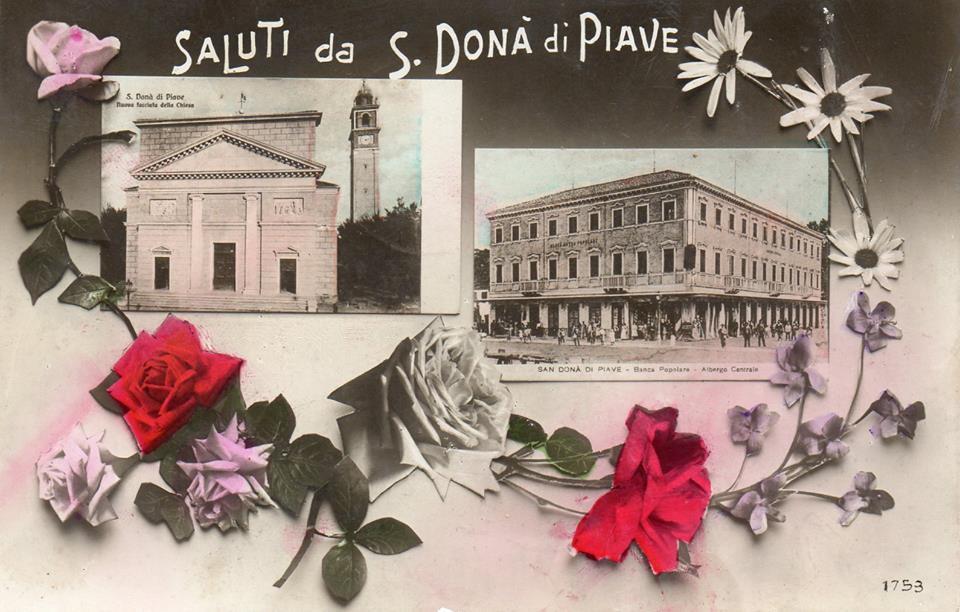

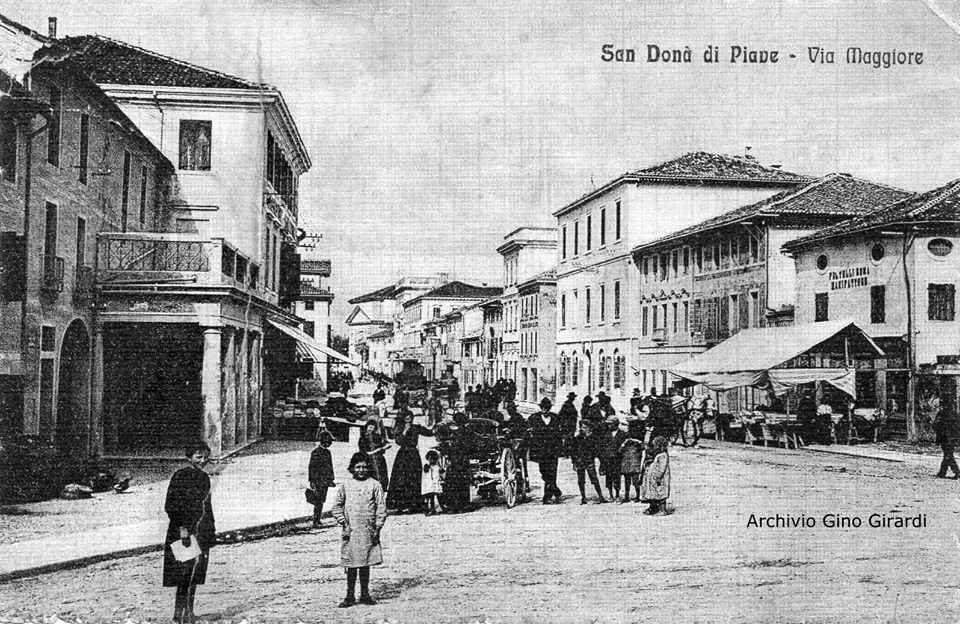

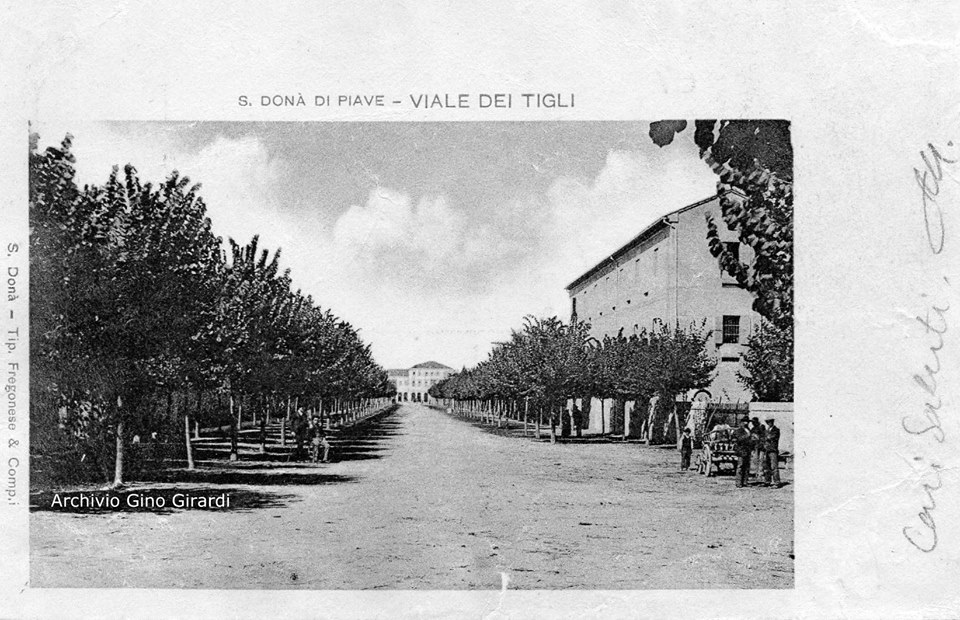

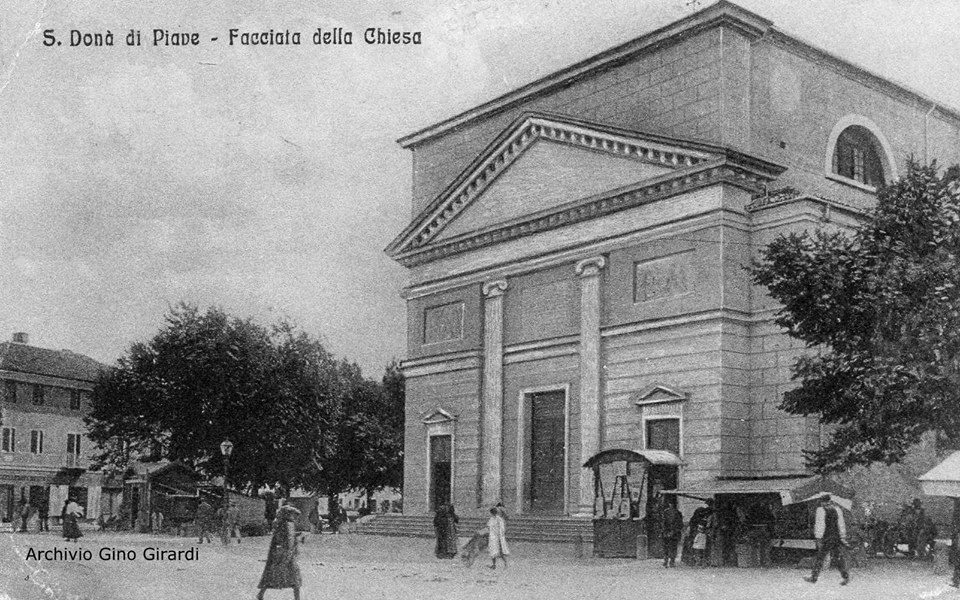

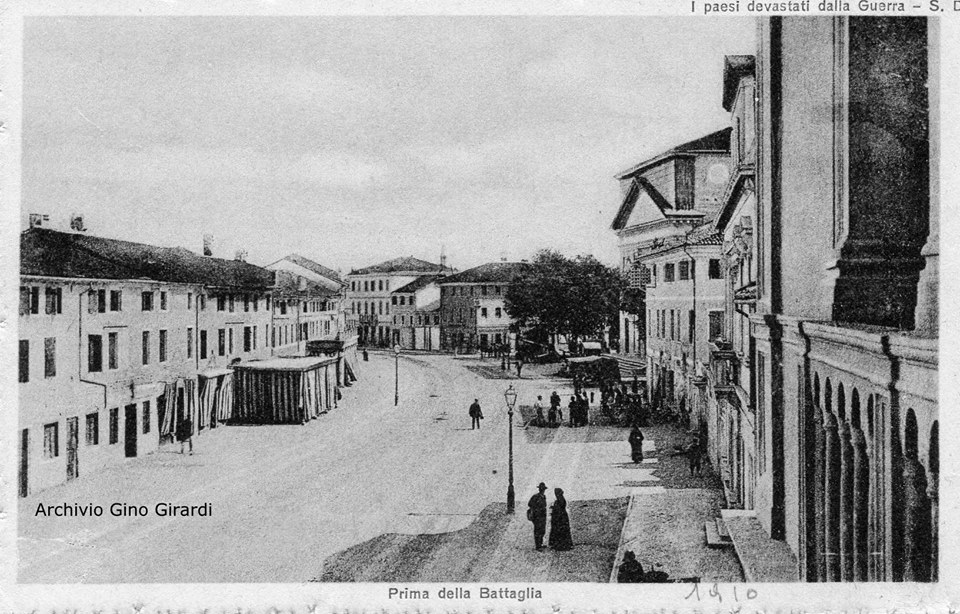

Ecco qui sotto alcune immagini della città due anni prima della grande distruzione.

Una cartolina del 1915 mostra il duomo

e la Banca mutua popolare alla vigilia

delle distruzioni

Il ponte sul Piave

Sopra e sotto: via Maggiore, primo tratto e secondo tratto

Viale dei Tigli (odierna via Battisti)

Via Vittorio Emanuele II

Villa Amelia

Nel giugno del 1915 il giovane don Luigi Saretta arrivava a San Donà,

comune allora di 14.000 abitanti, quale nuovo arciprete di quella vasta parrocchia.

La proposta di affidamento da parte del vescovo Longhin (già sul finire del 1914) lo trovò restio,

la missione appativa impegnativa e tuttavia l'11 gennaio 1915 arrivò l'affidamento ufficiale.

In aprile, prima del suo arrivo, il neoparroco scrisse due lettere di saluto,

al Vicario e a Giuseppe Bortolotto, sindaco di San Donà, che gli rispose schiettamente,

dopo i saluti di circostanza:

“… Ella saprà cattivarsi la benevolenza di tutto il Paese se,

come dice, svolgerà la sua elevata missione di carità e di fede, tenendosi all’infuori

del campo nel quale svolge la sua azione l’Autorità Civile“.

Insomma, lo avvertiva di stare lontano dalla politica.

L’ingresso ufficiale a San Donà ebbe luogo il 26 giugno 1915.

E così l'arcipreete l'avrebbbe ricordato molti anni dopo

“La sera del 26 giugno 1915, verso le sette, ho fatto il mio ingresso

a S. Donà di Piave. La canonica era occupata dal Comando Militare che gentilmente

mi offrì per la notte una branda. Il mattino seguente celebrai la prima messa

e mi presentai al popolo, che non sapeva della mia venuta. Ricordo le mie parole:

«Volete vedere il vostro nuovo arciprete? Guardatemi bene. Sono io. Sono venuto

in un momento tragico. Il cannone tuona. Molti dei miei figli sono in pericolo.

Non ho voluto nessuna esteriorità di festa. Vogliatemi bene. Vi prometto che vi amerò

e tutta la mia vita spenderò per voi. Pregate per me.»”

[F.P. 23 giugno 1935]

Parole, queste, che non lasciavano alcun dubbio sul superamento della ritrosia

iniziale.

Lo zelante Saretta si mise da subito all’opera, in un “terreno che per le discordie,

le divisioni create da problemi economici e sociali, pareva chiuso alle opere d’amore”.

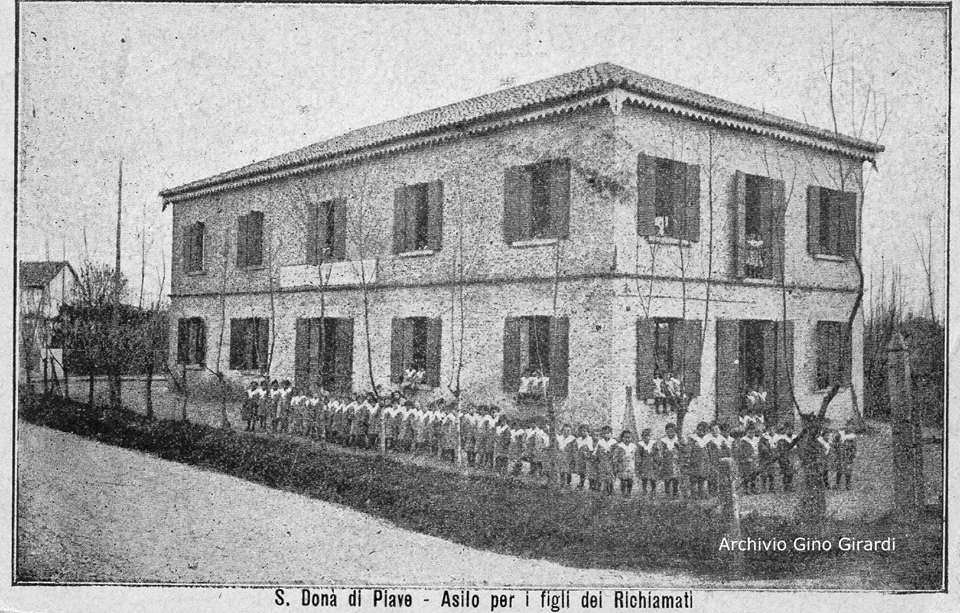

Il 5 settembre 1915 venne inaugurato a Calvecchia il primo

degli Asili per i figli dei richiamati in guerra; successivamente sarebbero stati aperti

quello di Isiata (1916) e quello di Mussetta (febbraio 1917).

1916

Proseguiva la guerra, ma sembrava distante.

Nel gennaio 1916 si tennero in parrocchia i “Santi esercizi spirituali” tenuti da predicatori.

Intanto continuavano e si organizzavano le adunanze delle varie confraternite e associazioni;

si esortava la frequenza alle funzioni del vespero, alle celebrazioni eucaristiche,

tra cui quella per i soldati ogni martedì mattina presso l’altare di Sant’Antonio.

Nonostante le difficoltà del momento, il nuovo parroco si preoccupava

anche del decoro della chiesa parrocchiale: così sul finire del 1916 furono installate

sui sei lunotti le ultime vetrate artistiche.

Il duomo

Via Maggiore

Via Maggiore e il campanile

1917

L'asilo per i figli dei richiamati

.jpg)

Via XX settembre (con piazzetta delle Grazie)

Caporetto

L'impatto della prima guerra mondiale su San Donà fu devastante.

In seguito allo sfondamento delle linee italiane a Caporetto (

24-25 ottobre 1917, la temibile

ed elefantiaca II Armata del generale Capello era perduta,

la III, del Duca d'Aosta, ripiegò appena più ordinatamente verso occidente, verso il Piave.

L'inseguimento dell'esercito nemico durò neanche due settimane.

Al Piave non arrivarono comunque solo i militari. La

sera del 28 ottobre, una domenica,

raggiunsero San Donà i primi profughi civili, provenienti anche dal Friuli.

Dal 29 al 31 ottobre fu la volta dei militari della Terza Armata, che per due anni avevano combattuto sul Carso.

Ottobre 1917: San Donà abbandonata per l'arrivo degli Austriaci

Il Sindaco Giuseppe Bortolotto ordinò l'abbandono della città il 4 novembre 1917, mentre la sede comunale

veniva trasferita a Firenze. Nei giorni seguenti i reparti del genio militare procedettero

alla demolizione degli edifici alti (in modo da privare il nemico di possibili

punti strategici di osservazione) e all'interruzione degli attraversamenti del fiume.

In particolare, la sera di mercoledì 7 novembre 1917 i soldati italiani della 20^ Compagnia Minatori

fecero brillare il campanile del Duomo di San Donà, a 15 anni appena dal suo completamento.

A partire da questo evento non fu più permesso ai civili di passare il ponte: chi era in sinistra Piave

era inesorabilmente costretto a rimanere dalla parte austro-ungarica, con tutte le conseguenze.

Con chi non era riuscito o non aveva voluto fuggire era rimasto il medico dott. Pietro Perin; e soprattutto era

rimasto il clero, ovvero il parroco mons. Luigi Saretta, rimasto per ordine del Vescovo, allo scopo di assistere

i parrocchiani che non si erano potuti allontanare dalla zona in procinto di essere occupata

dall'esercito austro-ungarico; con lui erano rimasti anche i cappellani don Giovanni Rossetto e don Umberto Marin.

Per i sandonatesi incominciava la separazione: se una parte a San Donà insieme

all'Arciprete Mons. Saretta si apprestava a vivere l'occupazione, l'altra si apprestava a vivere l'esperienza

altrettanto dolorosa del "profugato"

in terre lontane assieme al sindaco Cav. Giuseppe BORTOLOTTO, nominato commissario prefettizio

dei comuni di San Donà e Musile. Il Commissario continuava come poteva a far funzionare l'amministrazione

dalla sede provvisoria di Firenze.

Al mattino del 7 novembre, nell’attuale Villa Dreina di Meolo, era avvenuto il celeberrimo

passaggio di consegne del Comando supremo dell’esercito italiano dal generale Cadorna a Diaz.

L’8 novembre, la stessa sorte del campanile del Duomo di San Donà spettò

a quello della parrocchiale di Noventa e al camino dello Jutificio di Mussetta.

Il cappellano don Rossetto, che aveva assistito al brillamento del campanile di San Donà, si era spostato in Fiorentina.

L’8 novembre 1917, l'altro cappellano, don Marin, si sistemò presso Casa Sgorlon a Palazzetto.

In questa casa si organizzarono subito un’infermeria, il rifugio per i profughi e una piccola cappella.

Casa Sgorlon fu il punto di riferimento e rifugio per molti profughi di S. Donà, Grisolera (Eraclea),

Cavazuccherina (Jesolo), Passerella e Chiesanuova.

Nel pollaio di fronte alla casa rurale già dal 5 novembre 1917 era stato nascosto un cassone

con parte dei preziosi arredi sacri della chiesa arcipretale di San Donà.

Alle 5 del 9 novembre fu fatto brillare il ponte della ferrovia.

Qualche ora più tardi fu fatto brillare anche il ponte stradale tra San Donà e Musile.

Le retroguardie italiane, quel giorno, ingaggiarono gli ultimi combattimenti

in sinistra Piave contro le avanguardie asburgiche.

Arrivano gli Asburgici

La sera del 9 novembre 1917 San Donà e Grisolera (Eraclea) furono raggiunta dalla 12ª Divisione dell'Isonzo Armee.

L’esercito austro-ungarico si affacciò sulla sponda sinistra del Piave.

I militari erano di diverse nazionalità: austriaci, ungheresi, bosniaci, polacchi…

Nei primi mesi, il Comando austriaco si insediò nell’allora Villa Ronchi di Palazzetto, a pochi metri

da Via Ca’ Turcata e dall’argine sinistro del Piave. (Danneggiata gravemente dall’artiglieria italiana,

dopo la guerra Villa Ronchi sarà ricostruita ed è tuttora visibile tra la folta vegetazione che la circonda.)

Dopo i primi giorni di “scaramucce”, a partire dal 13 novembre iniziarono le battaglie

più dure e quindi i lunghi mesi della guerra di trincea. Nella campagna ridotta ad acquitrino

le due opposte linee si trincerarono come meglio poterono.

Il tessuto urbanistico della città di San Donà di Piave

si avviava a subire le distruzioni della guerra, sul Duomo, sulle opere di bonifica,

su tutto il centro cittadino. La cosa più triste per i sandonatesi fu veder ripiegare l'Esercito Italiano,

il 15 novembre, dalla riva destra del Piave Nuovo a quella sinistra della Piave Vecchia e al Cavetta,

mentre gli austriaci riuscivano a passare il fiume sino a Fagaré, Molino della Sega respinti

dai contrattacchi delle B. "Novara" e III Bersaglieri, mentre a Zenson veniva creata una testa di ponte

che sarebbe resistita sino al Natale 1917.

Assieme alle suore dell’asilo e dell’ospedale, Saretta e i suoi collaboratori si erano

intanto portati a loro volta a Grisolera, a Casa Sant.

A Grisolera e a Palazzetto

Avvenne che i muli e gli asini sistemati dagli austriaci presso Casa Sgorlon, con il loro scalciare,

fecero scoprire la preziosa cassa (dove erano nascosti i preziosi della parrocchia) a un soldato asburgico.

Grazie alla complicità

della guardia austriaca, profumatamente ripagata, la famiglia Sgorlon poté nascondere la cassa nel letamaio della casa.

Don Marin e monsignor Saretta (che giunse lì il 16 novembre dalla Casa Sant di Grisolera)

curarono la vita spirituale e confortarono come poterono le persone rifugiate,

difendendole spesso dai soprusi e violenze dei militari indisciplinati e spesso ubriachi dell’esercito invasore.

Villa Ronchi fu bombardata e le truppe austro-ungariche spostarono il proprio comando

nella più lontana (dal fronte) e protetta Villa Ancillotto.

Villa Ancillotto

Nei pochi momenti di tregua dal fuoco, il 17 novembre 1917 si riuscì ad adornare a festa

la piccola cappella allestita nella casa della famiglia Sgorlon con le tende prelevate

dalla vicina Villa Ronchi ormai distrutta dal fuoco italiano.

Il rifugio di Casa Sgorlon per quel centinaio di profughi era però provvisorio, poiché era imminente lo sfollamento forzato.

Sfollati a Torre di Mosto e a Ceggia

Nei primi giorni di quel dicembre 1917 cominciò a correre voce che, per ragioni militari,

i profughi civili sarebbero stati allontanati dai loro rifugi in prima linea, che coincideva appunto con il Piave.

Così, nonostante le proteste di mons. Saretta e don Marin, il Comando austro-ungarico

ordinò di far sgombrare anche Casa Sgorlon.

Mentre don Marin si recava al Comando situato a 4 km da lì (Casa Cattelan di Grisolera),

per ottenere la sospensione dell’ordine, Saretta percorreva nervosamente avanti e indietro il cortile di Casa Sgorlon.

Lo guardavano tristi i suoi compatrioti e adirati i soldati asburgici, che mal volentieri avevano

visto il loro tenente cedere alle richieste di sospensione dell’ordine di sfollamento

da parte del parroco di San Donà.

Alla fine, lo sgombero fu confermato.

A metà pomeriggio del 7 dicembre 1917, si mosse la triste comitiva di quel centinaio

di persone; il “turbolento” don Saretta era seguito da ben quattro militari.

Intanto, a nulla valse l’arrivo trafelato di don Marin con in mano il permesso scritto di rimanere a Casa Sgorlon.

Dopo tre ore di lento cammino (c’erano anche anziani, ammalati e bambini), verso le sette di sera,

la “carovana” arrivò agli Stretti, dove pernottò alla meno peggio in quella gelida notte.

Il giorno dopo i soldati non c’erano più, ma erano rimasti con i profughi alcuni gendarmi.

Don Saretta suggerì alle sue guardie che avrebbe potuto recarsi a Torre di Mosto per organizzare la permanenza.

Gliel'accordarono, e il prete percorse i 5 km scortato da quattro gendarmi e da un interprete triestino.

Arrivato a Torre di Mosto vi trovò don Zandomeneghi, il parroco sfollato di Passarella, ora nominato parroco di quel paese.

Al Comando militare di sede a Torre, don Saretta espose l’idea far arrivare lì il centinaio di sandonatesi

che gli era stato affidato. Pur accettando la sua proposta per i profughi, i militari decisero di arrestare

il presule per il sospetto di spionaggio.

Trascorsi cinque giorni, da Casa Sgorlon di Palazzetto arrivò a Torre anche don Marin, che poté riabbracciare

il suo parroco. Ad entrambi fu notificato l’ordine di proseguire per una località ignota.

Fatti salire su un carro, in compagnia del loro amico signor Roma, i tre ignari furono condotti

dai soldati a Gainiga di Ceggia, a Villa Loro, dove era insediato il Comando

di Divisione asburgico.

Lì, l’indomani i tre sospetti furono condotti davanti al Tribunale di guerra. Tuttavia, non avendo

trovato alcun capo di imputazione, alla fine don Saretta, don Marin e il loro amico furono rilasciati e

poterono ritornare a Torre di Mosto, addirittura con una carrozza messa loro a disposizione dal Comando.

In quel paese i profughi e i due sacerdoti sandonatesi rimasero solo alcuni giorni.

Il 17 dicembre 1917, infatti, arrivò per loro l’ordine di trasferimento a Portogruaro,

dove Saretta sarebbe stato nominato parroco del Duomo.

1918

7 gennaio 1918: il muro del vecchio cimitero (foto dell'archivio di Vienna).

Nello sfondo si notano alcuni soldati austriaci

che stanno avanzando. Il portale d'ingresso del cimitero presenta i segni

delle cannonate ma molte case verso il centro sono ancora in piedi.

Sembriamo lontani dal centro... ma il vecchio cimitero

era situato poco prima dell'attuale Oratorio Don Bosco

e tutte le abitazioni dell'isolato posto nel quadrilatero

formato tra la via 13 Martiri, via Don Bosco, via Vittorio Cian e via Ciceri

sono state tutte costruite entro i confini del vecchio cimitero.

Si nota il canale a lato della strada alberata.

Al MuB è conservata una croce in ferro trovata non molti anni

fa in occasione dell'escavo di fondazioni per una nuova costruzione. Nell'occasione

furono trovate anche tombe.

La battaglia del Solstizio

La guerra di difesa culminò nella battaglia del Solstizio.

Alle ore 03 del 15 giugno 1918 iniziava la preparazione dell'artiglieria austriaca che utilizzava

anche proiettili lacrimogeni e all'yprite. Le riserve della III Armata vennero fatte schierare

sul secondo sistema difensivo: Meolo-Vallio e le strategiche al di là del Naviglio del Brenta.

Al mattino gli austriaci, protetti da dense cortine fumogene, varcavano il Piave esercitando

gli sforzi maggiori lungo le direttrici Ponte di Piave - Treviso e San Donà di Piave - Mestre, lungo la quale

a Croce reparti della Brigata "Catania" della 61ª Divisione venivano travolti, si formava così un ampio

saliente nemico fra Fossalta - Capo di Argine - Paludello. Più a sud reparti della Brigata "Torino",

posti a difesa del caposaldo di Caposile, minacciati di fronte e di fianco erano costretti a ripiegare

aprendo una falla tra la 4ª divisione del Basso Piave e la 61ª del Medio Piave. Per il Comandante austriaco

dell'Armata del Basso Piave BOROEVIC, sembrava che si stesse aprendo la strada verso Padova e l'Adige,

oltre il quale si spalancavano le pianure dell'Italia settentrionale, con il frumento pronto da raccogliere.

Ma con movimenti notturni le riserve, grazie anche all'opera dei Lagunari, riuscivano a raccordare la difesa

della Piave Nuovo-Cavetta e l'argine sud di taglio del Sile sino a Portegrandi-fiume Sile. La lotte proseguiva

accanita nel saliente di Fossalta - Capo d'Argine - Paludello, località che venivano ripetutamente conquistate,

riperse, riconquistate da entrambi i contendenti. Nel frattempo il Piave era entrato in piena,

rendendo difficile l'afflusso di altri reparti e l'alimentazione logistica degli austriaci

che avevano raggiunto la sponda destra

Finalmente il 21, chiusa la falla la 4ª Divisione attaccava per alleggerire la pressione

su Caposile e attrarre riserve nemiche verso sud.

L'ultimo grande sforzo d tentato dagli Austro-ungarici era stato bloccato.

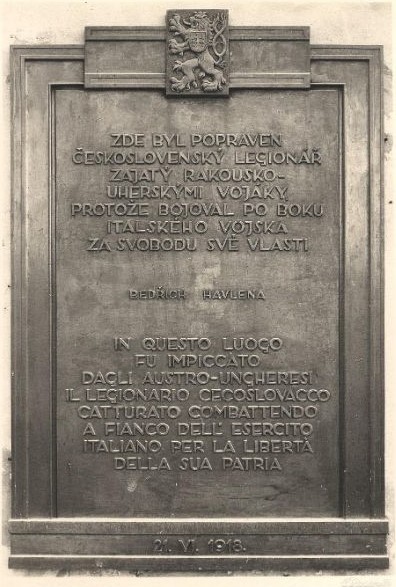

Gli impiccati boemi a Calvecchia

La Boemia, già facente parte dell’Impero Asburgico, con la progressiva perdita di potere dell’Austria,

stava preparando la sua indipendenza, che conquistò negli ultimi mesi del 1918 con il nome di Cecoslovacchia.

Tra il 19 ed il 20 giugno, a Losson, fecero il loro esordio in battaglia i soldati boemi

che, catturati quali appartenenti alle forze armate imperiali, avevano deciso di riprendere le armi al fianco degli italiani,

per poter alla fine avere l’indipendenza della loro patria. Alcuni di essi furono catturati

dagli austro-ungarici a Fossalta di Piave e, dopo essere stati sottoposti ad un sommario processo,

furono condannati a morte. Luogo dell’esecuzione fu la frazione di Calvecchia,

dove s’erano insediati i comandi di alcune unità impegnate nella battaglia. I Legionari furono impiccati,

appesi ad alberi di ippocastano e pioppo.

Nella terribile logica della guerra, la posizione delle forche, lungo la Strada Triestina,

fu scelta appositamente affinché i corpi, rimasti appesi per alcuni giorni con cartelli di scherno,

fossero di monito contro eventuali “ripensamenti” dei combattenti che si recavano di rincalzo sul vicino fronte del Piave.

I nomi

- Hynek Horák

- Antonín Kahler

- Josef Križ

- Emanuel Kubeš

- František Viktora

- Bedrich Havlena

La lapide che fu dedicata al soldato boemo Bedrich Havlena

Fine della guerra

Nell'autunno del 1918 l'esercito italiano lanciò l'offensiva risolutiva

contro le postazioni austro-ungariche e il 31 ottobre del 1918 San Donà tornò in mani italiane.

In quel momento l'Amministrazione cittadina di San Donà (con quella di Musile)

aveva ancora sede a Firenze, come ci ricorda il seguente documento, dell'ottobre 1918.

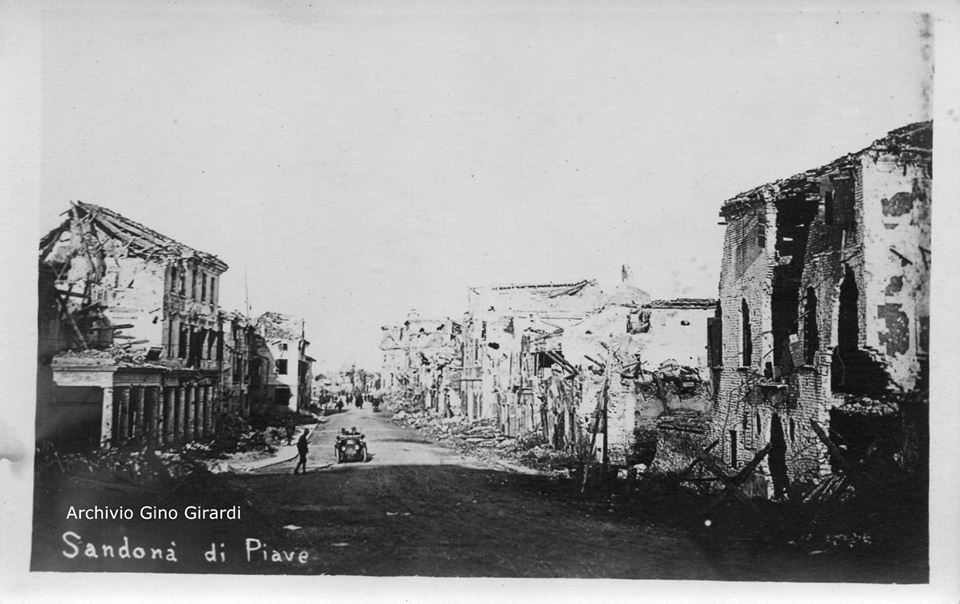

San Donà distrutta

Il bilancio dei lunghi mesi di combattimenti era pesante: le infrastrutture cittadine

risultavano completamente distrutte e la maggior parte del patrimonio architettonico

e artistico era andato irrimediabilmente perduto. Per le sofferenze e le distruzioni

subite durante il primo conflitto mondiale la città sarebbe stata in seguito

insignita della Croce al Merito di Guerra. Ma era davvero servita a qualcosa,

una guerra spaventosa e inutile, voluta da una minoranza di stronzi, solamente

più rumorosi e agguerriti degli altri?

Oh sì, era servita a realizzare finalmente l'unione spirituale che non

si era compiuta col Risorgimento. Qualcuno davvero lo disse senza ironia.

Il ponte distrutto

Qui sotto, tre foto di Via Maggiore, in successione,

dal ponte fino alla chiesa

Il duomo. Sulla destra, Casa Bortolotto.

L'albergo Italia sulla Via Maggiore (a sinistra)

e le Case Bortolotto e Bastianetto (a destra)

Vista da Piazza Indipendenza. A destra Palazzo Bastianetto.

La stazione bombardata

Il ritorno di Saretta

Mons. Luigi Saretta ritornò a San Donà dall’esilio forzato di Portogruaro nel novembre 1918,

a un anno esatto dall’inizio dell’esodo della popolazione causato dall’arrivo degli austro-ungarici.

Grande fu la desolazione che incontrò il presule, il giorno dopo la firma dell’Armistizio:

la città era stata quasi completamente rasa al suolo dall’artiglieria italiana.

Nonostante il senso d’impotenza davanti alle grandissime necessità della popolazione priva di tutto,

conforto religioso compreso, e le enormi difficoltà da affrontare per risollevare e riorganizzare

una città distrutta, Saretta non si diede per vinto e cominciò a organizzare i primi aiuti alla popolazione,

assieme al Commissario Prefettizio (già Sindaco di San Donà prima dell’invasione austro-ungarica) Giuseppe Bortolotto.

I due stabiliscono il loro “quartiere generale” nella casa di Pietro Lizier, in località Ponte Alto (Calvecchia).

Di lì a pochi giorni, da Treviso in bicicletta, raggiunse i due anche don Pietro Filippetto,

inviato dal Vescovo Longhin per aiutarli.

Il Lizier si era rifugiato a Ceggia dopo esser stato cacciato dai militari asburgici, che avevano stabilito

nella sua casa un loro comando. All’armistizio del 4 novembre 1918, questa casa risultava

ancora quasi completamente integra, come poche nel territorio sandonatese.

Casa Lizier divenne così il nucleo propulsivo di primo soccorso e di rinascita della città martoriata,

tanto da essere al tempo stesso “chiesa, canonica, municipio, ufficio dispensa, ambulatorio e magazzino”, ma non solo.

Riportando le parole del Chimenton: “In Casa Lizier si gettarono le basi per il piano di opere

ed istituzioni che avrebbero fatto risorgere S. Donà, ad opera di Mons. Saretta, del suo nuovo

collaboratore don Pietro Filippetto e del Sindaco Giuseppe Bortolotto”.

Se casa Lizier divenne il centro religioso e civile in quei primi mesi dopo l’anno di guerra,

tuttavia il Parroco non dimenticò il Duomo, praticamente distrutto dalle granate italiane. Appena

si liberarono le macerie, mons. Saretta celebrò un’Eucarestia tra le mura diroccate,

alla presenza di trecento fedeli. Era l’8 dicembre del 1918, giorno in cui Vittorio Emanuele III,

re d’Italia, transitò per San Donà nel suo giro di visita ai territori liberati.

La disperazione per le distruzioni e le necessità rischiarono di sopraffare il Parroco di San Donà,

il quale così si espresse:

“Da mattina a sera il mio posto è stato fra le lagrime e gli strazi:

non ne posso più. Ho visto la mia chiesa devastata, e fra le rovine eretto un Crocifisso. Esso,

che veramente è stato l’unico consolatore rimasto al popolo, mi dice che il mio dovere è quello

di continuare fra i tribolati a confortare, a soccorrere”.

Quel Crocifisso, collocato da mano ignota tra le macerie della chiesa e trovato da Saretta,

è custodito in una bacheca del pronao del Duomo di San Donà. Dalla parte opposta è collocato

il busto marmoreo di mons. Luigi Saretta, un dovuto omaggio a chi per quarantasei anni (1915-1961)

fu affidata la pastorale religiosa dei Sandonatesi, contribuendo all’edificazione di tante opere

civili e religiose, ancora oggi presenti nella nostra città.

Il vescovo Longhin venne in visita ai luoghi distrutti dalla guerra ed entrò

nel duomo di San Donà, devastato.

Necessità di una Casa per i giovani

Da giovane insegnante a Treviso, don Saretta aveva conosciuto con interesse

e ammirazione il metodo educativo di don Bosco.

Già nel 1916 Saretta era stato ricevuto assieme a tre giovani

dal Rettor Maggiore don Albera, a Torino, per il suo progetto per una Casa per i giovani.

Dopo le distruzioni della prima guerra mondiale,

il parroco di San Donà don Saretta era pressato dall’esigenza di raccogliere

e educare i tanti ragazzi orfani, privi di un’adeguata istruzione e spesso

anche di una casa.

Per corregggere o migliorare questa pagina scrivi a

c4rlod4riol@gmail.com